Ballons : quelques aspects des premiers pas de l'aérostation (GPP PanAMe)

Ballons : quelques aspects des premiers pas de l'aérostation

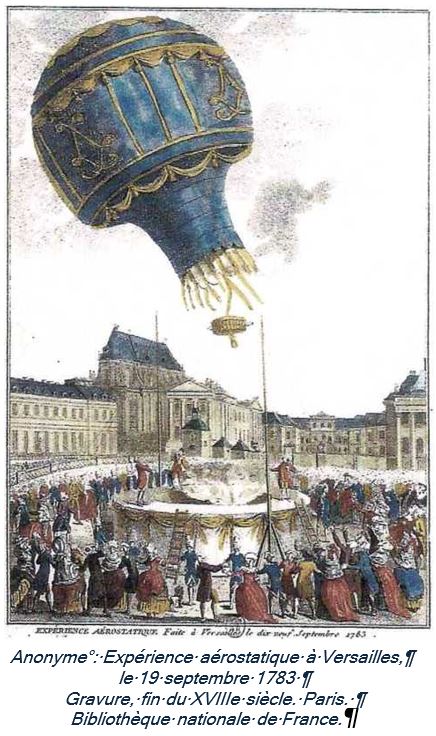

Il y a quelques jours, à Versailles, le GPP PanAMe se trouvait sur la Place d'armes, là où eut lieu le 19 septembre 1783 l’ascension du ballon des frères Montgolfier que l’on considère comme l’acte fondateur de l’aérostation.

Notre guide ayant entrepris de vérifier nos connaissances, j’avais répondu de bonne grâce, dans les

limites de mon savoir, à ses questions. Pantag’s m’a demandé de résumer mes propos.

- Cette ascension qui, nous le verrons, n'était pas tout à fait la première, était le premier vol « habité » ... par un mouton, un coq et un canard qui atterrirent sains et saufs, elle eut lieu en présence du Roi et de la Cour.

L'évènement fut célébré par de multiples publications illustrées de manière le plus souvent fantaisiste : plusieurs gravures le représentent côté jardins !

- Pour l'anecdote, le mouton, baptisé « monte en l'air » fut adopté par Marie Antoinette et intégra sa ferme du Hameau de la Reine.

Pour l'anecdote encore, une répétition avait eu lieu la veille dans la cour

de l'entreprise Révillon, rue de Montreuil à Paris, qui avait failli mal tourner : un orage s'était levé et le ballon avait été retenu à grand peine. Déchiré, il avait été réparé dans la nuit.

Les frères Montgolfier furent anoblis et leur entreprise nommée Manufacture royale. Quelques années plus tard, le plus jeune, Joseph, fut nommé Directeur du CNAM.

Ce que ne montrent pas les illustrations, ni les récits des témoins, c'est que cet évènement sentait très mauvais. En effet le point de départ de l'aérostation est l'observation que la fumée monte, et l'idée que si on l'enferme dans un sac, celui-ci va s'élever. Donc lorsque l'on « gonfle » le ballon, c'est avec de la fumée obtenue en brûlant de la paille mouillée, mais aussi des carcasses d'animaux...Aujourd'hui on utilise bien sûr l'air chaud... ou tout autre gaz plus léger que l'air.

Historiquement, dès le début on a pensé au méthane (gaz de lisier), à l'hydrogène ( tous deux inflammables, comme plus tard le gaz d'éclairage), puis l'hélium.

D'ailleurs, un mois plus tôt, le 27 août, la « bête de Gonesse » était un ballon gonflé d'hydrogène lancé de Paris par Charles et les frères Robert, qui alla s'écraser à Gonesse en provoquant une vive frayeur parmi les habitants du lieu, leur première réaction fut de courir chercher le curé pour exorciser le « monstre ». Là encore l'évènement fit l'objet d'articles de presse, d'illustrations, de l'impression d'une toile de Jouy et même de la création d'une danse.

Le 1er décembre Charles et les frères Robert récidivaient de manière « officielle », avec deux aéronautes : Charles lui-même et Marie Noël Robert.

Pour le sourire, les chansonniers de cette époque ne ratèrent pas l'occasion :

Pour moi si je voyage

Je veux pour mon ballon

N'avoir que ma chère Lison

Dedans son joli globe

J'introduirai mon gaz...

Mais ils ne furent pas les premiers puisque quelques jours plus tôt Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes leur avaient grillé la politesse. (21 novembre) Le ballon à air chaud était construit par les Montgolfier.

- L'Académie des Sciences comprit immédiatement que l'hydrogène était appelé à un meilleur avenir : dimensions plus faibles du ballon, nul besoin de réchauffer la fumée, ou l'air, pendant le vol... à condition de savoir construire des enveloppes étanches à l'hydrogène. Pour cela la toile était recouverte d'un enduit hydrosoluble ... et le seul hydrogène (« air inflammable ») disponible contenait de l'eau ! Lavoisier, directeur scientifique des arsenaux, fut chargé de trouver un procédé permettant d'obtenir de l'hydrogène « sec ».

- Pilâtre, qui tenait tant à être le premier, fut après Icare un des premiers martyrs de la conquête de l'air, il trouva la mort en compagnie de Romain en tentant de traverser la Manche à bord d'un ballon « hybride » air/hydrogène en dépit des mises en garde qu'inspirait cette solution. (15 juin 1785)